Владимир Немухин

Владимир Немухин в фильме о Сергее Кускове

Как и многие из «неофициальной» художественной среды 60-х, Немухин прошел в свое время через «искус» чистой абстракции. На какое-то время спонтанное сверхэкспрессивное письмо и «неуправляемые» вихри живописи взволнованной, текучей, беспредметной насыщают пространство его картин, сметая с поверхности любые фигуративные следы.

Для него это также был опыт своего рода формотворческой эмансипации — «буря и натиск» освобожденного пластического действия, очищение живописи от иллюстративности сторонних наслоений. К тому же это был жест солидарности с направлением, наиболее гонимым официозной критикой.

Абстрактный экспрессионизм московского “разлива” был способом преступить табу и разорвать умственные привычки ученичества, в том числе привязанность к натурным мотивам. Вскоре, впрочем, сюда же, в эту же взрывную обойму новейших по тем временам влияний, вписался и очень по-своему, по-московски «одомашненный» поп-арт: обломки заокеанских коллажно-ассамб-лежных изделий, всяческое “Readr made” вплывали в густоту и вязкость живописных сплавов, обнаруживая на новой почве неожиданность качеств, преломляясь и вторично деформируясь в этих своих своевольных и слегка доморощенных перевоплощениях.

Впрочем, дело было не только в поп-арте. Игра и “ворожба” с предметом — вещью, с его житейски-бытовой знаковостью, фактурной плотью и закадровой «метафизикой» — это все было, видимо, в крови московской школы, где еще в начале века натюрморт или коллажные фактуры часто служили стартовыми площадками для езды в Неведомое — излюбленным материалом вольного эксперимента.

Материальное здесь легко сообщалось с «царством Абстракции» — планы накладывались, взаимодействовали и просвечивали. При всем авангардистском экстремизме своего недолгого абстрактного периода Немухин не порывал внутреннюю связь с еще живой традицией московского «сезаннизма», посредниками которого явились его учителя из числа художников, замолчанных в сталинский период и донесших импульсы живописной культуры 20-х годов до оттепельного порога 60-х. Следует, например, помнить, каким авторитетом в «подпольной» московской среде пользовался Р.Фальк — этот утонченный и запоздалый интерпретатор колористических изысков парижской школы начала века.

Материальное здесь легко сообщалось с «царством Абстракции» — планы накладывались, взаимодействовали и просвечивали. При всем авангардистском экстремизме своего недолгого абстрактного периода Немухин не порывал внутреннюю связь с еще живой традицией московского «сезаннизма», посредниками которого явились его учителя из числа художников, замолчанных в сталинский период и донесших импульсы живописной культуры 20-х годов до оттепельного порога 60-х. Следует, например, помнить, каким авторитетом в «подпольной» московской среде пользовался Р.Фальк — этот утонченный и запоздалый интерпретатор колористических изысков парижской школы начала века.

Лично для Немухина долго сохранял свою ностальгическую притягательность и меланхолический «пейзаж настроения» русского живописца XIX в. Левитана — этот классик из Третьяковки оказался чем-то внутренне созвучен авангардисту и «абстракционисту», каким был наш художник в те годы.

Прошлое не выбрасывалось «с парохода современности» — этот призыв былых футуристов не получил поддержки у новаторов 60-х, видимо, слишком осозналась опасность полного прерыва традиций или их подмены, что намечалось в период сталинского подавления культуры.

Интересно то, что даже в абстракциях Немухина угадывается порою некая полускрытая пейзажность пространства, быть может, восходящая к его юношеским художественным привязанностям. Впоследствии землистая «сплавовость» лессировок опять-таки наводила мосты между решительной пластической новацией и «музейной» традицией.

Так или иначе «не в дверь, так в окно» предметность и фигуративное начало заявляли о своих нетрадиционных возможностях. У всех это произошло по-разному: у Зверева и Яковлева экспрессивно-сдвинутая изобразительность портрета; у Рабина — обостренная черным контуром знаковая гротесковость узнаваемых обыденных реалий, начиняемых черной иронией злободневных социальных подтекстов (все эти подворотни и тупики, керосинки и бараки, паспорта и сов-газеты и т. п.).

Позже, не без влияния Немухина, вихревая живопись Рухина стала втягивать в свой водоворот вполне узнаваемые материальные обломки разной бытовой деревянной рухляди. Впрочем, некоторые двигались и развивались иначе. Например, Штейнберг от сравнительно «вещных» мета-натюрмортов постепенно переходил к бесплотной геометрии своих последующих абстракций.

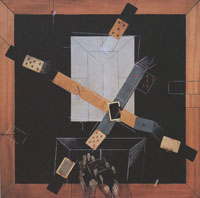

Но вернемся к Немухину. У него как раз на переломе от абстракции к оригинальной, предельно отстраненной предметности возникает образ-знак-мотив, ставший для него темой кочующей, сквозной и постоянной. При всех его последующих пластических превращениях сохраняется, словно некий личный знак авторского присутствия, тот предмет, в котором, пожалуй, вещное и знаковое наиболее нерасчленимы — и это всего лишь игральная карта или же их вездесущая колода — плеяда потускневших раскрашенно-разрисованных прямоугольных бумажек.

Какими-то судьбами занесенная в беспредметность живописного пространства, вкрапленная в сочный монохром письма эта колода, крапленная лишь наплывами живописных подтеков, напоминала о судьбе — Фатуме и игре обстоятельств уже самым парадоксальным фактом своего возникновения. Далее она кочует из картины в картину, из цикла в цикл. Так были проложены мосты между мифом житейских реалий и беспредметьем чистой пластики. Вся многозначительность карточного ряда (этого набора плоских бумажек) была введена в поле игры, но в данном случае — игры искусства.

Какими-то судьбами занесенная в беспредметность живописного пространства, вкрапленная в сочный монохром письма эта колода, крапленная лишь наплывами живописных подтеков, напоминала о судьбе — Фатуме и игре обстоятельств уже самым парадоксальным фактом своего возникновения. Далее она кочует из картины в картину, из цикла в цикл. Так были проложены мосты между мифом житейских реалий и беспредметьем чистой пластики. Вся многозначительность карточного ряда (этого набора плоских бумажек) была введена в поле игры, но в данном случае — игры искусства.

Разрозненная, залежалая колода карт рассеивала на плоскости свои призрачно-прозрачные намеки, отсылая к темам: азарта, случая, судьбы, авантюры, социального дна и мятежного разбоя (бубновый туз метил спину уголовника в старорежимных тюрьмах), а также гадательной магии — дерзкой игры с непрозрачностью Фатума. Аристократическая любовь к Року органично вписалась в карточную тему — от созерцательных манипуляций пасьянса до знаменитых трех карт (тройка, семерка, туз), некогда околдовавших Германна в пушкинской «Пиковой даме».

Вся эта пестрая смысловая семантика игральной колоды была ассимилирована сдержанно монохромной (часто тяготеющей к аскезе гризайли) живописностью немухинских постабстрактных композиций. Пластическая монолитность этого сложного сплава объединяла, сращивала, увязывала, казалось бы, несоединимое, подчиняя рознь элементов эффекту целого. В этом странном синтезе абстракции и полуосознанно включенной сюда же внешней картежной «фабулы» оказалась очень кстати заведомая условность коллажа как метода.

Так, обыкновенные карты полуожиданно упали на поверхность — основу, смешались с ее фактурными шумами, не теряя своего «чужеродного» естества. Выйдя из своей хотя и романтизированной, но все же бытовой сферы, карты мерно врастали в небытовое, но Бытийное пространство новой живописи, приручались средой, обретая дополнительные смысловые «интонации».

Любой фрагмент, клочок, обломок, цитата узнаваемой яви начинает в коллаже свою новую странную жизнь, остраняясь контекстом цитирования, неожиданностью употребления. Так ведут себя у Немухина не только карты, но и пришедшие вслед за ними надписи «Не кантовать!», заимствованные с ящиков упаковочной тары, а также сквозная тема «ломберного столика», о которой пойдет речь позже, — последнему будет (на сей раз бесколлажно) уподоблена сама живописная плоскость. Что касается карты, то, пожалуй, именно не изображение, а коллажное наложение их чешуек-оболочек на экспрессивный фактурный фон как раз и обусловливает эффект новизны и магию преображения. Безусловность вещественного присутствия (сырая фактура «вклейки») как раз акцентирует высшую условность самого искусства, прибегшего к такому ничем не завуалированному вовлечению.

Коллаж отрицает смысл иллюзионистских имитаций; вместо того, чтобы тратить усилия на достижение «похожести», он просто берет сырой феномен и превращает его в нечто иное, возводит в степень абстракции, подчиняет парадоксальной логике художественной игры. Эта очевидная внеимитативность карточных наклеек уводила поверхность «настольных игр» Немухина от излишней схожести с прототипами старинного натюрморта-trompire — «обманки», тогда еще не воскрешенного ретро-модой. Коллажирование — открытый «Redr made на плоскости» выводил контекст картины за пределы натюрмортной модели, чему способствовала и принципиально внеиллюзорная плоскостная запрокинутость пространства — «как бы стола».

Коллаж отрицает смысл иллюзионистских имитаций; вместо того, чтобы тратить усилия на достижение «похожести», он просто берет сырой феномен и превращает его в нечто иное, возводит в степень абстракции, подчиняет парадоксальной логике художественной игры. Эта очевидная внеимитативность карточных наклеек уводила поверхность «настольных игр» Немухина от излишней схожести с прототипами старинного натюрморта-trompire — «обманки», тогда еще не воскрешенного ретро-модой. Коллажирование — открытый «Redr made на плоскости» выводил контекст картины за пределы натюрмортной модели, чему способствовала и принципиально внеиллюзорная плоскостная запрокинутость пространства — «как бы стола».

Между мимезисом — подражанием яви и произволом формотворчества прокладывался безотказный канал сообщения — логика цикла, серии, где в едином образном действе перемешаны атрибуты игры (фигуративные знаки) и беспредметные наплывы авторской живописи.

К тому же карта по своей природе погранична -- она вполне конкретна, вырвана из быта, приобщена к повседневным коллизиям, в конце концов она вещь -- одна вещь среди многих иных... И вместе с тем эта изношенная, «прожитым» временем захватанная, вполне материальная бумажка-«картонаж» условна, плоскостна, эфемерна знаковость ее природы заявлена самой формой ее предметного существования это плоскость, лишенная груза трехмерной плоти, это геометрическая фигура, разрисованная знаками или условным орнаментом. Не имея ни объема, ни веса, она свободно скользит по поверхности, сливаясь с любым обитаемым пространством, она легко может слиться и со стихией экспрессивного письма (будучи, казалось бы, его геометрическим «антиподом»), ей так легко скользнуть по поверхности беглым и бледным узором, пятном, полустертым оттиском отшумевших игорных страстей, распростертая на «палитре» абстракции или изображения, многозначительная по своим повадкам карта, как и колода (т. е. карта в развернутом потенциале), всегда готова намекнуть на нечто большее и тем самым заявить о себе как о повседневном символе.

А это уже немало! Немухин вовремя нашел этот свой сквозной, кочующий, изменчиво-постоянный мотив, почти идеально увязавший Знаковое и Предметное. Однако хотел того художник или нет, с мотивами карт и бильярда в его контекст все же просочилась некоторая свободная «литература», беспощадно гонимая лишь на переломных, радикальных этапах пластического обновления.

А это уже немало! Немухин вовремя нашел этот свой сквозной, кочующий, изменчиво-постоянный мотив, почти идеально увязавший Знаковое и Предметное. Однако хотел того художник или нет, с мотивами карт и бильярда в его контекст все же просочилась некоторая свободная «литература», беспощадно гонимая лишь на переломных, радикальных этапах пластического обновления.

Видимо, И.Кабаков прав, считая, что чистые «визуальщики» никогда не были сильнейшими в русской художественной традиции, в том числе и авангардной, и, пожалуй, он прав, если вспомнить, что даже супрематизм Малевича не чурался внешних подтекстов (пророчеств, иносказаний и прочей «метафизики»).

Атрибуты игрового времяпрепровождения дали художнику возможность, ничего буквально не рассказывая, выразить в искусстве саму по себе пластичную прихотливость Существования, интригующую непредсказуемость прижизненного человеческого опыта, одобрить праздничностью авантюры и азарта чистую пластику живописи, чтобы придать ей странную живость своего рода несригуративного автопортрета, так как темперамент игрока, видимо, свойство самой личности художника и именно этот душевный размах подсознательно означивает себя, испещряя пространство сонмами играющих знаков — их присутствие не случайно, как не случайны слова, с наибольшим постоянством употребляемые в персональной речи.

Образы художника — это такая же символическая симптоматика внутреннего становления личного мира. Это всегда неслучайное всплытие излюбленных мотивов, подчас красноречивее, чем попытка авторских (словесных) самоинтерпретаций.

Образная подкладка карты в сочетании с ее плоской призрачностью удачно попала в контекст. Абстрактные движущие силы судьбы (их перемещение) зафиксированы в раскладе элементарных форм на «текучей» основе фона, они превращают косную вязкость красочной массы в активное, по-своему осмысленное действо. Это способ напомнить о тех хитросплетениях предельно логичных и одновременно таинственных сил, что виделись Набоковскому Лужину за перипетиями шахматной игры, как и его раздражение относительно излишней фигуративной плотности шахматных фигур. Менее элитарно-интеллектуальные, чем шахматы, «настольные игры» Немухина свободны от этого излишка конкретики, свободно превращаясь в абстрагирование структуры живописи или подвергаясь постепенной дематериализации, растворяясь в запредметности, в потоке текучего становления, где все становится всем, перед тем как успокоиться в слиянии глубинного Ничто.

Образная подкладка карты в сочетании с ее плоской призрачностью удачно попала в контекст. Абстрактные движущие силы судьбы (их перемещение) зафиксированы в раскладе элементарных форм на «текучей» основе фона, они превращают косную вязкость красочной массы в активное, по-своему осмысленное действо. Это способ напомнить о тех хитросплетениях предельно логичных и одновременно таинственных сил, что виделись Набоковскому Лужину за перипетиями шахматной игры, как и его раздражение относительно излишней фигуративной плотности шахматных фигур. Менее элитарно-интеллектуальные, чем шахматы, «настольные игры» Немухина свободны от этого излишка конкретики, свободно превращаясь в абстрагирование структуры живописи или подвергаясь постепенной дематериализации, растворяясь в запредметности, в потоке текучего становления, где все становится всем, перед тем как успокоиться в слиянии глубинного Ничто.

Сам пластический язык художника столь же склонен к неожиданным перемещениям, как и его «беспредметные» персонажи. Отчетливо-регулярный ритм-узор геометрии (сбитая сетчатка перетасованной колоды) — все это упорядочивает мир картины, возбуждает, а затем регулирует тактильную вязкость красочного слоя.

Воплощения различны — это может быть твердый ярусный порядок пасьянсного расклада или центробежный взрыв игровой кульминации — магия структурности или «взгляд в Хаос»... Порою мы видим истончение и без того уплощенного картонного облика, когда этот предмет-знак предстает словно полустертым или, может быть, «втертым», вдавленным авторским жестом мастера в многослойную застывшую накипь фактурных масс, тогда карта — призрачный, странный флюид среди жизненного кипения абстрактной чувственности — графический призрак в море живого письма — знак на грани исчезновения.

Если в жизни, в особенности в акте гадания, карты в какой-то мере властители или, точнее, вестники судеб, то здесь их локальная судьба стала игрушкой артистической воли. Автор неистощим в комбинаторике пластических систем, в своей выверенной импровизации на тему игрального знака в пространстве и времени. Коды визуального языка овеществляют сам дух игры, закрепляя его в говорящем, подвижно-застылом предстоянии картины-объекта.

Воплощением смысла здесь может стать не та или иная форма, фигура, пластическая ситуация и т. п., а лишь их совокупность, узнанная сквозь различия отдельных композиций, а также их циклов и серий. Лишь развертываясь в цепь событий, кристаллизуется цельность видения, что превыше изменчивых «приключений формы»... Колдовская колода Немухина неистощимо-непредсказуема, наращивая оболочки, слои, планы своих новоявленных и неожиданных перевоплощений.

Воплощением смысла здесь может стать не та или иная форма, фигура, пластическая ситуация и т. п., а лишь их совокупность, узнанная сквозь различия отдельных композиций, а также их циклов и серий. Лишь развертываясь в цепь событий, кристаллизуется цельность видения, что превыше изменчивых «приключений формы»... Колдовская колода Немухина неистощимо-непредсказуема, наращивая оболочки, слои, планы своих новоявленных и неожиданных перевоплощений.

Как уже говорилось, игровое пространство для него несводимо к картежной теме — такой же связующей зоной — средой медиумом между кипеньем жизни и гармонией абстракции явился для Немухина и мотив бильярда, ломберного столика, магнетичная ветхость которого словно заражена горячностью былых азартных «стрессов» (отшумевших игорных страстей) — эта поверхность как бы «до основания» обжита, затерта невидимыми локтями играющих, заляпана веществом времени затвердевшего в бугристость фактур или осевшего налетом смягчающей «патины»...

И при всем этом весь жизненный опыт — вся бывалость и обжитость доски-стола-поверхности — это всего лишь воображаемый слой времени, ассоциативно привнесенный в чисто пластическое пространство живописи — ведь это на самом деле не бильярдная доска (в отличие от большинства карточных «персонажей»), а просто вязкий, спрессованный, застывший палимпсест живописи, где пространственная формальная многослойность ненавязчиво натекает на многослойность времени и смысла, где фактурный эффект ведет на поводу эхо жизненных, отчасти ностальгических («как из прежней жизни») ассоциаций. Это всего лишь основательно исхоженная кистью и шпателем, мастихином твердая основа. Прорези и надрезы, царапины на самом деле не следы темпераментного кия играющих, а просто каллиграммы художественной воли, стремящейся преодолеть материал, это не подтеки вина и не воск свечей, засаливших угаром застолья гладкую ломберную поверхность, а просто эфсрект разбрызгивания — реминисценция поллоковского "dropping" (впрочем, очень по-своему переиначенного).

И при всем этом весь жизненный опыт — вся бывалость и обжитость доски-стола-поверхности — это всего лишь воображаемый слой времени, ассоциативно привнесенный в чисто пластическое пространство живописи — ведь это на самом деле не бильярдная доска (в отличие от большинства карточных «персонажей»), а просто вязкий, спрессованный, застывший палимпсест живописи, где пространственная формальная многослойность ненавязчиво натекает на многослойность времени и смысла, где фактурный эффект ведет на поводу эхо жизненных, отчасти ностальгических («как из прежней жизни») ассоциаций. Это всего лишь основательно исхоженная кистью и шпателем, мастихином твердая основа. Прорези и надрезы, царапины на самом деле не следы темпераментного кия играющих, а просто каллиграммы художественной воли, стремящейся преодолеть материал, это не подтеки вина и не воск свечей, засаливших угаром застолья гладкую ломберную поверхность, а просто эфсрект разбрызгивания — реминисценция поллоковского "dropping" (впрочем, очень по-своему переиначенного).

Мнимая обжитость игральной доски здесь равнозначна иллюзорности вымышленного времени, силой воображения вмещаемого прямоугольником пространства. Или, быть может, это оставленный в некогда сырой материи материала оттиск внутриличностного авторского опыта — той глубинной длительности проживания, которая исходит на зримую поверхность лишь в акте живописи или иной пластической символизации, а в повседневном опыте кроется за разрозненностью обыденных фактов.

Многослойность письма совпала с многослойностью смысла, с ненавязчивым полем сторонних ассоциаций. Пожалуй, ломберный цикл был своего рода избытком материализации. В дальнейшем путь смелого, азартного экспериментатора дал еще один неожиданный сдвиг на сей раз в сторону Белизны и Просветленной опустошенности абстрагируемого пространства. Предметный знак здесь уже в полной мере развеществлен до стадии ускользающего флюида -фигурность карты здесь сведена к минимуму осязаемого присутствия, хотя, быть может, именно здесь осязание вступает в силу: прорезь (как от ножа) вскрывает застывшую белую (как левкас) твердь основы, магическим чертежом надсекает поверхность контурные очертания карт (последние носители изобразительности), порою нейтрально-разреженная белизна сгущается в выпуклости рельефных тиснений, что заставляет подозревать здесь какой-то замурованный коллаж, изредка проступающий через белую массу покрытия, заставляя поверхность топорщиться и исторгать намеки. Художник не удерживается на стадии разреженной пустоты — визуального молчанья — его темперамент пробуждает всплески чувственности, ритмику игровых комбинаций даже в этом столь отрешенном мире.

Многослойность письма совпала с многослойностью смысла, с ненавязчивым полем сторонних ассоциаций. Пожалуй, ломберный цикл был своего рода избытком материализации. В дальнейшем путь смелого, азартного экспериментатора дал еще один неожиданный сдвиг на сей раз в сторону Белизны и Просветленной опустошенности абстрагируемого пространства. Предметный знак здесь уже в полной мере развеществлен до стадии ускользающего флюида -фигурность карты здесь сведена к минимуму осязаемого присутствия, хотя, быть может, именно здесь осязание вступает в силу: прорезь (как от ножа) вскрывает застывшую белую (как левкас) твердь основы, магическим чертежом надсекает поверхность контурные очертания карт (последние носители изобразительности), порою нейтрально-разреженная белизна сгущается в выпуклости рельефных тиснений, что заставляет подозревать здесь какой-то замурованный коллаж, изредка проступающий через белую массу покрытия, заставляя поверхность топорщиться и исторгать намеки. Художник не удерживается на стадии разреженной пустоты — визуального молчанья — его темперамент пробуждает всплески чувственности, ритмику игровых комбинаций даже в этом столь отрешенном мире.

Но при всей личной специфике этого неспокойного духа он все же разделил общезначимую для целого круга мастеров московского неофициального искусства медитацию над сакральной чистотой Белизны, оказался не чужд поэтике Белой, световой темы, столь важной в контексте, например, Вейсберга, Штейнберга. Однако для азартного «игрока» искусства Немухина это не явилось сложением канона. Минималистские белые плоскости с ножевыми надсечками оказались преходящими — их аскетичная белизна не покрыла всех проблем, занимательных для мастера.

Но при всей личной специфике этого неспокойного духа он все же разделил общезначимую для целого круга мастеров московского неофициального искусства медитацию над сакральной чистотой Белизны, оказался не чужд поэтике Белой, световой темы, столь важной в контексте, например, Вейсберга, Штейнберга. Однако для азартного «игрока» искусства Немухина это не явилось сложением канона. Минималистские белые плоскости с ножевыми надсечками оказались преходящими — их аскетичная белизна не покрыла всех проблем, занимательных для мастера.

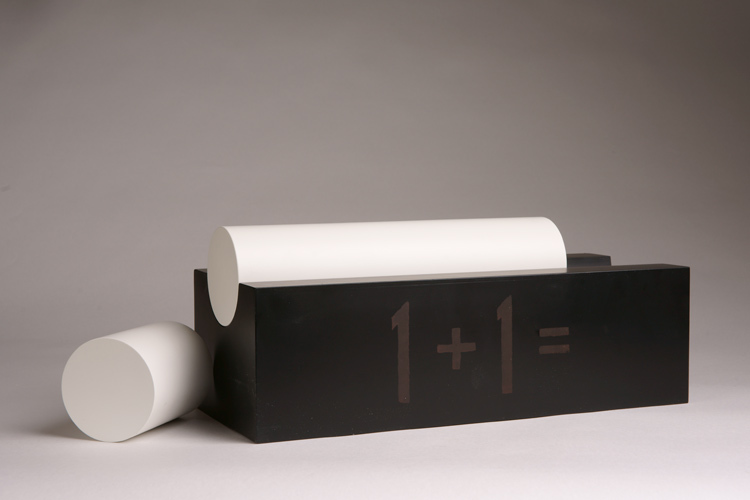

В настоящее время Немухин занят бронзовыми отливками, где происходит перевод пластических сред, рожденных мирами живописи, в реальную трехмерность вещи в пространстве. Он опредмечивает структурные мотивы, возникшие в условной живописной оптике, отливая их в осязаемую пластику твердых тел. Эти застывшие в бронзе импровизации на тему «искусства в искусстве» — блестящие в прямом и переносном смысле игровые объекты переносного «музея воображения» — их несколько гибридный характер (печать свободной эклектики) и сам интерес к метаморфозе стилистик и пластических шифров свидетельствуют о чуткости художника к духу времени, в данном случае к постмодернизму с его цитатностью и ретроспективными аллюзиями.

искусствовед Сергей Кусков.

Пространственные композиции художника

Серия пространственных композиций («натюрмортов»-отливок) В.Немухина представляет особый интерес: с одной стороны, в качестве заметного обновления индивидуального художественного языка за счет осознанного отказа от возможностей наработанных за долгие годы предшествующего опыта пластических средств живописи; с другой стороны, эти объекты читаются и как жест возвращения, припоминания, ретроспекции (в многоуровневом понимании последней). Ведь это можно рассматривать и как своего рода ностальгический ретро-поп-арт, в котором художник возвращается к своим собственным давнишним опытам и тогдашним исканиям ближайших друзей-союзников по «неофициальному» искусству.

Это отчасти дань памяти тому периоду (середина 60 — начало 70-х гг.), когда задолго до того, как произошли жанровые самоопределения «объекта» и «акции». На здешней почве Немухин и его ученик Рухин уже смело покидали привычные границы живописи, устремляясь по ту сторону картины в новооткрываемые пространства ассамбляжа и искусства-«действия», вплотную приближаясь к проблематике новейших (тогда) видов искусства. Таким образом, уже сам нынешний инструментарий художника направляет на ретроспективно-мемориальную тему, затем обнаруживаемую на все новых уровнях интерпретаций такого рода произведений. Пластический результат — своеобразная версия «предметной скульптуры» — постоянно указывает на нечто, находящееся за конкретно-локализованными пределами того,что лежит на поверхности, видится с первого взгляда... В своей стратегии припоминания (в системе образных отсылов) художник избирает позицию, адекватную тем усложнившимся правилам игры настоящего с прошедшим, которые предполагаются новейшим эстетическим контекстом. Так, ощутимо прослеживается тенденция к осознанной неопределенности-неопределимости (или трудноопределимости?) жанрового местонахождения наблюдаемого результата: пограничность наблюдаемых здесь предметных «малых миров» между миром живописи и сферой объектного жанра становится темой эстетической рефлексии, подводя к специфике замысла.

Это отчасти дань памяти тому периоду (середина 60 — начало 70-х гг.), когда задолго до того, как произошли жанровые самоопределения «объекта» и «акции». На здешней почве Немухин и его ученик Рухин уже смело покидали привычные границы живописи, устремляясь по ту сторону картины в новооткрываемые пространства ассамбляжа и искусства-«действия», вплотную приближаясь к проблематике новейших (тогда) видов искусства. Таким образом, уже сам нынешний инструментарий художника направляет на ретроспективно-мемориальную тему, затем обнаруживаемую на все новых уровнях интерпретаций такого рода произведений. Пластический результат — своеобразная версия «предметной скульптуры» — постоянно указывает на нечто, находящееся за конкретно-локализованными пределами того,что лежит на поверхности, видится с первого взгляда... В своей стратегии припоминания (в системе образных отсылов) художник избирает позицию, адекватную тем усложнившимся правилам игры настоящего с прошедшим, которые предполагаются новейшим эстетическим контекстом. Так, ощутимо прослеживается тенденция к осознанной неопределенности-неопределимости (или трудноопределимости?) жанрового местонахождения наблюдаемого результата: пограничность наблюдаемых здесь предметных «малых миров» между миром живописи и сферой объектного жанра становится темой эстетической рефлексии, подводя к специфике замысла.

Учитывая такую «межжанровость», мы можем, например, определить это как своего рода «квазинатюрморт», и тогда отчужденная фактура отливки, исподволь окрашиваясь «аурой» рукотворности, напомнит о магически притягательной преображенной предметности, доселе знакомой лишь по сугубо картинным пространствам. Или же это своеобразный авторский отклик на проблематику современной предметной скульптуры, образный источник которой, однако, коренится в воскрешаемом прошлом. Это можно определить и как своего рода мини-инсталяцию, где репрезентирующий жест экспонирования-водружения в среде вычленения из посторонних (внешних) пространств наделяет предметно-структурную микросреду сакральным статусом территории, завоеванной искусством у жизни. За внешней простотой «оболочек» и расклада на плоскости проступают взаимообратимость материала, предмета, знака, как и перверсия жанра в целом: здесь объект «притворяется» натюрмортом, а последний, в свою очередь, не столько изображает вещи, сколько овеществляет в пластическом шифре скрытые «за кадром» экзистенциальных связей или вовсе является порогом к неведомому. Однако в целом конкретное, доступное чувственному восприятию «как на ладони» натюрморто-образное изваяние обретает значительность, весомость, силу воздействия, многомерность смысла, покоясь на обозримой плоскости-подставке — «постаменте», покоясь монументально при всей камерности масштабов. Вспомним, что в приобщении вещности к Вечности и к Бытию нераскрытых тайн многое сделано художниками, обычно связываемыми в московском неофициальном искусстве 60—70-х годов с линией художественной «метафизики», часто в своем пластическом языке тяготевшими не только к знаковой абстракции (Штейнберг, Шварцман), но (и очень часто) к предметности своеобразного «магического реализма» (Вейсберг, Краснопевцев, Плавинский, Соостер, Свешников). Иконические отсылы к творчеству носителей этой традиции (прежде всего Вейсберга) здесь очевидны. Как и у них, созерцаемые предметы, а в данном случае своего рода слепок памяти об их живописных перевоплощениях выступал к зрителю многозначительно молчаливой пластической формулой, устанавливают с ними «обратную связь», настраивают на выявление свойств криптограммы, знака-проводника, архетипа в обыденном предметном окружении — явление овеществляет весть, знаменуя прикосновение к Тайне. В данном случае это прежде всего таинство припоминания, тайна искусства в его непрерывных тонких взаимосвязях. Проводником смысла оказывается сквозной.мотив «искусства в искусстве» от уже упомянутых обращенных цитат живописи (особо наглядно в посвящении В.Вейсбергу) до воссоздания общего интимно-средового мироощущения, присущего миру «неофициального искусства» Москвы в 60—70-е годы, имея в виду тот специфичный «предметный фонд», который был характерен для той среды, своеобразно у каждого отразившийся в пластическом видении.

Учитывая такую «межжанровость», мы можем, например, определить это как своего рода «квазинатюрморт», и тогда отчужденная фактура отливки, исподволь окрашиваясь «аурой» рукотворности, напомнит о магически притягательной преображенной предметности, доселе знакомой лишь по сугубо картинным пространствам. Или же это своеобразный авторский отклик на проблематику современной предметной скульптуры, образный источник которой, однако, коренится в воскрешаемом прошлом. Это можно определить и как своего рода мини-инсталяцию, где репрезентирующий жест экспонирования-водружения в среде вычленения из посторонних (внешних) пространств наделяет предметно-структурную микросреду сакральным статусом территории, завоеванной искусством у жизни. За внешней простотой «оболочек» и расклада на плоскости проступают взаимообратимость материала, предмета, знака, как и перверсия жанра в целом: здесь объект «притворяется» натюрмортом, а последний, в свою очередь, не столько изображает вещи, сколько овеществляет в пластическом шифре скрытые «за кадром» экзистенциальных связей или вовсе является порогом к неведомому. Однако в целом конкретное, доступное чувственному восприятию «как на ладони» натюрморто-образное изваяние обретает значительность, весомость, силу воздействия, многомерность смысла, покоясь на обозримой плоскости-подставке — «постаменте», покоясь монументально при всей камерности масштабов. Вспомним, что в приобщении вещности к Вечности и к Бытию нераскрытых тайн многое сделано художниками, обычно связываемыми в московском неофициальном искусстве 60—70-х годов с линией художественной «метафизики», часто в своем пластическом языке тяготевшими не только к знаковой абстракции (Штейнберг, Шварцман), но (и очень часто) к предметности своеобразного «магического реализма» (Вейсберг, Краснопевцев, Плавинский, Соостер, Свешников). Иконические отсылы к творчеству носителей этой традиции (прежде всего Вейсберга) здесь очевидны. Как и у них, созерцаемые предметы, а в данном случае своего рода слепок памяти об их живописных перевоплощениях выступал к зрителю многозначительно молчаливой пластической формулой, устанавливают с ними «обратную связь», настраивают на выявление свойств криптограммы, знака-проводника, архетипа в обыденном предметном окружении — явление овеществляет весть, знаменуя прикосновение к Тайне. В данном случае это прежде всего таинство припоминания, тайна искусства в его непрерывных тонких взаимосвязях. Проводником смысла оказывается сквозной.мотив «искусства в искусстве» от уже упомянутых обращенных цитат живописи (особо наглядно в посвящении В.Вейсбергу) до воссоздания общего интимно-средового мироощущения, присущего миру «неофициального искусства» Москвы в 60—70-е годы, имея в виду тот специфичный «предметный фонд», который был характерен для той среды, своеобразно у каждого отразившийся в пластическом видении.

Такое сохранение «следов» и проступание «адресов» — полускрытых «отсылов» к искусству и образу жизни современников-сверстников-союзников по неофициальному искусству 60—70-х годов — все это весьма красноречиво подводит нас к глубинным намерениям художника. Его «объект» — это одновременно и жест признательности, посвящение и акт припоминания, дружеское посвящение и сдержанная ритуальность увековечения — интонации в равной мере ощутимые. Особо очевидные в предметных установках памяти Вейсберга. Перенос эфемерной, почти нематериальной предметности картинных пространств Вейсберга в конкретную, трехмерную, физически освязаемую наглядность скульптуры-объекта нисколько не снижает спиритуализации мира предметов, столь характерной для «прототипа».

Такое сохранение «следов» и проступание «адресов» — полускрытых «отсылов» к искусству и образу жизни современников-сверстников-союзников по неофициальному искусству 60—70-х годов — все это весьма красноречиво подводит нас к глубинным намерениям художника. Его «объект» — это одновременно и жест признательности, посвящение и акт припоминания, дружеское посвящение и сдержанная ритуальность увековечения — интонации в равной мере ощутимые. Особо очевидные в предметных установках памяти Вейсберга. Перенос эфемерной, почти нематериальной предметности картинных пространств Вейсберга в конкретную, трехмерную, физически освязаемую наглядность скульптуры-объекта нисколько не снижает спиритуализации мира предметов, столь характерной для «прототипа».

Данное опредмечивание, напротив, побуждает саму видимость жить по иным законам. Превращение парадоксально: набирая вес, тяжесть, плотность вещества и материала, казалось бы, «опускаясь на землю», объект вместе с тем наращивает новую степень абстрагирования, возвышенности над всем изменчивым. Немухин наделяет пластические архетипы ушедшего мастера сакральным, ритуальным статусом личностного «мемориала». Дистанция времени — даль припоминания — вплотную приближает к нам предметную структуру-образ и одновременно возвышает результат над плоскостью формальных поисков, переводя его во все более тонкие и глубинные измерения надвременной духовности.

Сергей Кусков.

В мастерской художника Владимира Немухина множество незаконченных картин. Многие из них ждут завершения уже давно, но художнику всё сложнее и сложнее сюда добраться. Дом художника и мастерская находятся в соседних дворах, но время меняет представление о том, что далеко, а что близко. И в разговоре с художником мы хотели понять, что же со временем вышло для него на первый план.

— Вы родились в 1925 году, прожили длинную жизнь, застали много событий. Какое историческое время вам наиболее близко, интересно?

— Я принадлежу к шестидесятникам – думаю, что принадлежу – и, конечно, это было время очень интересное. На него приходится решение многих и многих вопросов, когда мы расстаемся с советской системой, системой самого искусства – социалистическим реализмом. В социалистическом реализме есть свои проблемы. Но шестидесятые стали для нас временем определения себя в этом мире — каким ты хочешь быть. Мы абсолютно не думали ни о каком будущем, мы думали о том дне, который происходит сегодня.

Я тогда ушел сразу в абстракцию. Когда вы в 1958 году начинаете заниматься абстракционизмом, вы сразу порываете вообще с действительностью. Тогда понятие «абстракционизм» было как проклятье, на него смотрели как

— Искусство развивается очень медленно, вы не раз об этом говорили. И кардинальные идеи появляются редко. Когда вы в последний раз видели в искусстве

— К сожалению, я не могу ходить на все выставки, мне уже тяжело по состоянию здоровья.

— Художники ищут. Но складывается впечатление, что как бы медленно

— Тогда получается, что зритель и художник существуют сами по себе?

— Конечно. Они существуют отдельно. Зритель еще далеко не все решает. Конечно, было бы интересно сегодня понять, каков наш зритель? Что он хочет? Но, вы понимаете, искусство – еще и деньги. Мы сейчас с вами не будем об этом говорить, это очень острая и серьезная тема.

— Она сейчас обострилась? Или всегда такой была?

— Нет, она обострилась именно сейчас. Хотя сама проблема, несомненно, была всегда. Конечно, были закупки Министерства культуры, РОСИЗО, и так далее. Художники все равно

— Какие наиболее значительные современные музейные проекты вы бы для себя отметили?

— Дай Бог здоровья Антоновой, которая хочет восстановить Музей нового западного искусства. Музей объединял две коллекции — Щукина и Морозова и находился в бывшем особняке Морозова. Сейчас там Академия художеств, поэтому наша современная академия – она как бы на святом месте находится. Вы можете себе представить, у меня даже есть брошюрка, которая популяризировала тогда этот музей, где висели Матисс, Сезанн и многие другие художники. А потом началась борьба с космополитизмом, и в 1948 его вообще закрыли. А он имел огромное значение. И права Антонова — она молодец. Нам необходимо его восстановить. Потому что мы многое восстанавливаем, огромные деньги тратим на это, но Музей нового западного искусства нужен не меньше. Конечно, сложно будет сейчас Эрмитажу расставаться с импрессионистами, но такова воля самого искусства, очень важная.

— Как вообще сложилось, что появились неофициальные художники?

— Они появились еще раньше нас — в 1932 году. Это были художники, которые не вошли в МОСХ, остались свободными. То есть, они обрекли себя на тяжелое материальное существование. Был такой критик Бескин, его многие знают. Через

— А на что тогда жили художники, не вошедшие в МОСХ?

|

|

В мастерской Николая Вечтомова и Владимира Немухина. Дмитрий Плавинский, Николай Вечтомов, Леонид Талочкин, Владимир Немухин, Вячеслав Калинин. Москва. 1976 год. Фото И. Пальмина |

— А кем вы работали?

— Когда началась война, в армию меня не взяли — я был слишком молод и попал на завод. В это время было тяжело – голод, холод. Но жизнь все равно приносила свои плоды и хотела продолжения. Мы и учились, и работали, и влюблялись. После войны я тоже работал на заводах, но уже как оформитель. Писал лозунги, стенгазеты, оформлял демонстрации. Но все равно это были случайные заработки. И в 1967 году я сказал, что буду

|

Туз. 1996 г. |

|

Угол зрения. 1995 г. |

|

Центр пустоты. 1995 г. |

|

Бубновый валет. 1993 г. |

— В воспоминаниях о вас обычно говорят как о человеке очень горячном, темпераментном. Вы таким и остались?

— Мой темперамент сохранился по отношению, ну, может быть, к искусству. Я ничего не отстаиваю, ничего никому не навязываю. У меня нет никаких таких, знаете, рецептов, доктрин, объясняющих, что нужно это и только это – ничего подобного. Искусство – довольно широкая возможность выражать себя как художника. Но, безусловно, нужно

— Проблема таланта очень непростая, многие не знают, как к ней и подступиться.

— Понимаете, часто говорят, что если человек рисует – он уже талант. Нет. Талант, скорее, заключается в самом искусстве рисования. Это довольно сложно объяснить. Вот что такое Пикассо? Я хочу вам ответить на этот вопрос, на вопрос понимания. Мы ищем талант, пытаясь понять, почему на картине ухо не на том месте или нос. Но в его работах — личность. Пикассо создавал именно Пикассо,

— Искусство в жизнь входит медленно. Оно начинает свой путь с коллекционеров, конечно. Коллекционер – это немножко другое состояние, чем зритель. Коллекционеры становятся первыми проводниками отношения к искусству. Они чувствуют рождение времени, первыми нащупывают вот этот пульс, жизненный смысл искусства. Справятся ли они с этой задачей в России — трудно сказать. В России сейчас сложная ситуация. Я считаю, что русское искусство закончилось в 1922 году, когда закончилась Гражданская война. Потом начинается советское искусство. Я, собственно, родился и жил во времена советского искусства. Советское мы тоже похоронили. А что есть сегодня? Есть, скажем, российское. Но большинство, пожалуй, считают себя мировыми художниками. Просто раз — и мировой художник.

— А на самом деле есть такое понятие «мировой художник»?

— Конечно.

— Со временем, с возрастом восприятие мира становится более интересным, полным?

— Для меня актуальный мир менее интересен, поскольку я живу

— Какие работы висят у вас дома?

— Дома у меня в основном этюды моих друзей, тех, с которыми я общался.

— А свои?

— Моих мало, одна – две. Я особенно не вешаю. Мне интересно время, интересна жизнь моих друзей. Интересно, как они размышляли о себе, что думали. Кстати, сегодня очень важно отметить, что в то время, о котором мы гово- рили, — время неофициального искусства, мы не были все вместе, как это кажется сейчас. Не надо всех художников мешать в одну кучу: А, советская власть их не принимает, значит, они все вместе! Сегодня надо думать о персоналиях: кто такой Плавинский, чем Плавинский отличается от Рабина, Рабин от Харитонова? Кто такой Харитонов? Это персоналии и очень интересные, очень. И главное, что никто из них никому не подражал. Все шли своей дорогой. И сегодня наше искусствоведение должно развиваться в персональном смысле, а не только в историческом: советское — не советское. Это очень важно.

— А кто у вас любимые художники?

— Я редко говорю, кто мои любимые художники – это Врубель и Кандинский. Хотя я многих художников люблю и знаю, за что. Но и у Врубеля, и у Кандинского есть

Интервью с куратором выставки Лидии Мастерковой и Владимира Немухина

текст: Ольга Мамаева

Владимир Немухин. Посвящение Владимиру Янкилевскому. 1988© Собрание фонда AVC Charity, Москва

Владимир Немухин. Посвящение Владимиру Янкилевскому. 1988© Собрание фонда AVC Charity, Москва15 апреля в Московском музее современного искусства откроется первая в России большая ретроспектива Лидии Мастерковой и Владимира Немухина — творческого и человеческого союза художников-нонконформистов первой волны. В экспозиции выставки «Владимир Немухин. Грани формализма. Лидия Мастеркова. Лирическая абстракция» будут представлены работы из ГМИИ им. А.С. Пушкина и Третьяковской галереи, а также из многих российских и заграничных частных коллекций. Спонсорами проекта выступают два фонда — Tsukanov Family Foundation и AVC Charity, владельцы которых — давние поклонники творчества Немухина и Мастерковой, собравшие по миру многие их редкие произведения. Ольга Мамаева поговорила с куратором выставки Андреем Ерофеевым.

— Что может сообщить эта выставка сегодняшнему зрителю?

— Существует ошибочное представление, будто история советского нонконформистского искусства хорошо изучена. Это не совсем так. Не сказаны многие принципиальные вещи. Каково его место в контексте истории российского и мирового искусства? В период перестройки было признано, что в постсталинском СССР параллельно разрешенному существовало и еще «другое», как тогда выражались, искусство. Неподконтрольное, загнанное властями в подполье. Живой росток был помещен в самые неблагоприятные условия. Получился какой-то курьезный, худосочный аппендикс большой культуры советского общества, на шаткой традиции которого не может, конечно, строиться история отечественного искусства. Такова позиция советских искусствоведов. Но почему, собственно, не может? Импрессионистов ведь тоже была небольшая кучка перед лицом жирного академического сообщества. И их положение в обществе было ненамного лучше. То же можно сказать и про все последующие авангардные явления ХХ века. Тем не менее по их поискам, а не по официозу пишется история искусства. Так и у нас — тысячи художников Академии художеств и МОСХа десятилетиями топтались без проблеска живой мысли и нового взгляда. Отстаивали «особый советский путь». Внутри этого пути роль нонконформистов действительно минимальная. Они в советской перспективе смотрятся «дегенеративным искусством». Так же примерно, как в нацистской истории культуры смотрелись экспрессионисты и Кандинский с Клее.

Владимир Немухин. Банки. Игры в карты на пляже. 1989© Собрание Виктора Минчина, Москва

Владимир Немухин. Банки. Игры в карты на пляже. 1989© Собрание Виктора Минчина, Москва— Если забыть эту идеологическую конструкцию, деление на советское и несоветское, все меняется?

— Тогда нонконформизм предстает частью общемировой художественной культуры. Он реализовал себя в схожих художественных тенденциях — абстракция, минимализм, поп-арт и т.д. Но отказаться от концепции «особого пути», назваться просто искусством безо всяких политических или националистических примесей наш художественный мир пока никак не может. В этом и есть главная проблема — несмотря на старания многих искусствоведов, не была произведена десоветизация русского искусства. Десоветизация состоялась только в литературе и музыке. Набоков, Рахманинов заняли место в истории отечественной культуры, связав ее дототалитарный период с посттоталитарным. Если исключить в качестве главной линии культуры «соцреализм» и поставить акцент на Кандинском, Полякове, Николя де Стале, Ротко, то есть на выдающихся художниках-эмигрантах, продолживших традицию российской абстракции начала ХХ века, то место и вклад Немухина и Мастерковой сразу становится понятнее.

Импрессионистов ведь тоже была небольшая кучка перед лицом жирного академического сообщества. И их положение в обществе было ненамного лучше.

— Потому что они, в отличие от своих товарищей по подполью, следуют общемировой тенденции.

— Конечно. Они вернули на московскую почву традицию, которая на родине была уничтожена, но в эмиграции сумела сохраниться. Причем вернули в осовремененном виде, адаптированном к проблематике искусства 1950-х годов. Они, конечно, были не единственными абстракционистами эпохи оттепели, но я бы сказал — самыми последовательными. Поэтому если бы была поставлена задача двумя произведениями иллюстрировать светлую эпоху оттепели, например, в школьном учебнике, то я бы предложил картины Немухина и Мастерковой. Конечно, их произведения нельзя приравнять к творчеству Кандинского или Ларионова. Но ведь и Бродский — не Мандельштам. Оттепель не дала такой ослепительной вспышки талантов, как Серебряный век. Но она и не была временем бездарей, как можно было бы судить по картинам Глазунова или Попкова. Проблема интерпретации творчества Немухина и Мастерковой существует и внутри собственно неофициальной культуры. Эта культура, как известно, неоднородна. В частности, в начале 1960-х годов, то есть в период «второй оттепели», нонконформистское искусство разделилась на contemporary art прозападного типа и на близкое почвенничеству метафизическое направление. «Метафизики» исповедовали эскапизм — бегство от повседневной советской реальности в абсолют, в историю, в археологию, в религию, наконец, в идеализированную деревню, то есть в такой контекст, где пульс времени не прослушивается и понимание современности отсутствует. В этой точке пути Немухина и Мастерковой разделились. Она пошла вслед за «метафизиками». Он остался верен концепциям европейской и американской абстракции и развивает их с 1950-х годов вплоть до сегодняшнего дня. Немухин — единственный русский абстракционист, прошедший и отразивший в своем творчестве главные фазы развития и трансформации мирового абстрактного искусства второй половины ХХ века. При этом он не столько западник, сколько формалист, а это в нашей культуре — чрезвычайно редкий, вытравленный десятилетиями словесной брани, феномен.

Владимир Немухин. Абстрактная композиция. 1962© Tsukanov Family Foundation, Лондон

Владимир Немухин. Абстрактная композиция. 1962© Tsukanov Family Foundation, Лондон— Проблема только в том, что непонятно, как его интерпретировать. Разве нет?

— Именно. Картины Немухина никакого мира — ни окружающего, ни трансцендентного — не представляют. Они бессюжетны. Он не выразитель идей, связанных с подпольем и жизнью в изоляции от мира. Его картины передают состояние оттепельной раскрытости, когда у художников хотя бы в своем воображении появилась возможность себя и свою работу отождествить с нормами общечеловеческой культуры того времени. Например — отдельность мира искусства от политики, идеологии, религии. Немухин предлагает видеть мир вне политических и социальных обстоятельств. Оказывается, мы говорим на одном языке с французами, англичанами, американцами. Я, русский художник, говорит он, еду на Оку, рисую абстрактную работу, которая типологически близка любому европейскому художнику. Это и есть немухинское предложение, как выйти из изоляции тоталитарного общества. Немухин чрезвычайно последователен в очищении искусства от каких-либо посторонних примесей. В его картинах нет видимых следов советскости и даже русскости. Ничто в них не говорит о том, что были они созданы в семиметровой комнате в коммуналке. Напротив, эти вещи максимально, я бы сказал — программно, оторваны от контекста. Немухин становится абстракционистом в Москве — это вызов властям, но и самому себе тоже. Все же он сформировался внутри тематической литературоцентричной культуры, призванной вечно объяснять, поучать, рассказывать.

Людям мешают понять. Усилия советской власти всегда были направлены на то, чтобы разобщить художника и публику, чтобы художника оклеветать, дискредитировать, вызвать к его фигуре ненависть, а не помочь им найти общий язык.

Программа абстрактного искусства 1950-х построена на том, что там нет ни сюжета, ни личности автора, ни политики, ни социальности, ни географии. Нечто, подобное музыке. Есть место только для эмоциональных переживаний цветов и пятен, за которыми угадываются, правда, некие пейзажные или природные состояния. Немухин создал оригинальный вариант пейзажной абстракции, отправной точкой которой является какой-то натурный мотив — осенняя листва на фоне освещенных окон, отражение лучей солнца на воде, лесная чаща в душный полдень. Но в законченной работе они не изображены, а переданы формалистическими приемами. Нашего зрителя это ставит в тупик. На что смотреть? Но, повторяю, надо подходить к этим вещам как к музыкальным сюитам. Пейзажной абстракцией Немухин занимался несколько лет, после чего отказался еще от одной функции живописи — изобразительности. Начались ассамбляжи, коллажи и материальные подборы вещей и фактур на плоскости картины. Третий период — переход к геометрии. Все предельно упрощено, сведено к одному мотиву. Но устремленность к минимальному высказыванию не отменяет игры в скрытую цитатность. Информированный зритель увидит там аллюзии на Малевича, Лисицкого, Штейнберга, то есть взаимодействие с историей искусства. Вот этот открытый диалог с чужим искусством — мировым или локальным творчеством его друзей — уникален у Немухина. Вокруг одни монологи, персональные стили, индивидуальные мифологии, а Немухин настроен на диалог — с самого начала и до сегодняшнего дня. Еще в 40-е годы Немухин пытается подключиться к кубизму, сезаннизму, абстракции. Он не боится вторичности, не боится подключиться к общей тенденции, а не стать единоличным создателем своего направления. Он открыт диалогу, а наша культура страдает от закрытости и замкнутости на себе. Именно эта открытость позволила Немухину прорваться на мировую художественную сцену, где он не лидер, конечно, но «типичный представитель». Из основоположников оттепельного искусства подобное удалось лишь Слепяну, Инфанте и Злотникову.

Лидия Мастеркова. Композиция. 1970© Собрание Ирины Столяровой, Лондон

Лидия Мастеркова. Композиция. 1970© Собрание Ирины Столяровой, Лондон— К слову, о понимании. Абстрактное искусство, авангард не нашли отклика не только наверху, но и внизу. Возможно, ключевая проблема наших художников в том, что они не хотели или не могли найти доступный язык, на котором могли говорить с «обычным» зрителем?

— Язык современного искусства очень доступен, значительно больше, чем, скажем, русская речь. Но ведь и доступному языку у нас никто не учит. Чаще наоборот. Людям мешают понять. Усилия советской власти всегда были направлены на то, чтобы разобщить художника и публику, чтобы художника оклеветать, дискредитировать, вызвать к его фигуре ненависть, а не помочь им найти общий язык. И мы видим, что сегодня эта практика возобновляется.

— Вы говорите о закрытости, присущей нашей культуре. Она по-прежнему существует?

— Мы переживаем сегодня ситуацию, которую не знало несколько поколений. Это ситуация войны. Художник должен решить, как вести себя, когда рядом убивают людей — не метафорически, а реально. Многие в шоке от того, что язык радикального акционизма с травестийным бурлескным спектаклем был подхвачен «ряжеными» сепаратистами и запятнан чудовищными преступлениями. Наша власть в последнее время отказалась от альтернативной эстетики официоза и выстраивает свои идеологические месседжи на языке современного искусства. Как этому противостоять — большая проблема. Но убивают и самих художников. Как ни ужасно это говорить, это в наши дни стало нормой жизни. Понятной и принимаемой многими. К примеру, Кадыров этой нормой вовсю оперирует, когда утверждает, что предполагаемый убийца Бориса Немцова чеченский офицер Дадаев мстил за «Шарли Эбдо». То есть убийство можно объяснить эстетическими разногласиями. Не понравилось — пришел и убил. Выставку разгромил. Такой аргумент не оправдывает полностью убийство, но как бы является смягчающим обстоятельством.

Сейчас есть влиятельные сообщества, которые хотят выстроить мир без художников.

Это беспрецедентная ситуация даже в контексте самых чудовищных режимов прошлого. Надо сказать, что и при Сталине, и при Гитлере, и при Муссолини художники не были фокус-группой расправ, уничтожали в первую очередь политических противников. Сейчас есть влиятельные сообщества, которые хотят выстроить мир без художников. Для этого их нужно либо запугать, загнать в подвал, либо физически устранить. Понятно, что это не только российская ситуация. Но особенность российской ситуации в том, что здесь атака ведется с двух сторон — не только со стороны исламистов, но и со стороны РПЦ. Какая-то часть художественного мира пока не осознала опасности и по инерции продолжает делать то же самое, что она делала всегда. Но чуткие художники впали в ступор и перестали что-либо делать. Понятно, что выход из войны потребует другого языка, новых выразительных форм. Германии для этого потребовалось много лет — существует огромный разрыв между языком довоенного экспрессионизма и Бойсом.

— Есть известное деление на женскую и мужскую поэзию. Можно ли применительно к Немухину и Мастерковой говорить о женской и мужской живописи?

— Я думаю, что в том периоде творчества Мастерковой, который мы показываем на выставке, а именно от оттепели до ее отъезда на Запад, эта особенность не слишком важна. Лидия Мастеркова, оказавшись в мужской компании (Валентина Кропивницкая, жена Оскара Рабина, и Ольга Потапова, жена старшего Кропивницкого, были скорее любителями, дилетантками), мощно о себе заявила. У нее было мужское самоощущение, она чувствовала себя своей, равноправной в этой компании. Поэтому и с Немухиным отношения складывались непросто — они конкурировали на равных, искали разницу в деталях общего для них направления пейзажной абстракции. Мастеркова более декоративна по сравнению с Немухиным, как, например, Наталья Гончарова — в сопоставлении с Ларионовым.

Лидия Мастеркова. 1970© Анатолий Брусиловский / Московский музей современного искусства

Лидия Мастеркова. 1970© Анатолий Брусиловский / Московский музей современного искусства— В последние годы интерес к неофициальному искусству, кажется, только растет — это видно по количеству выставок, книг, коммерческому успеху нонконформистов. Сейчас может возникнуть новое подполье?

— Скажем не «подполье», а «альтернативная культура». Она у нас уже возникла, например, как движение арт-активизма. Эти люди не только выходят на Красную площадь с одиночными акциями, но и делают коллективные проекты, проводят выставки в переходах, на заброшенных фабриках, в подвалах. Предложи этим художникам выставиться в Манеже — они туда не пойдут.

— Советский нонконформизм как художественное явление исторически, безусловно, победил. Сегодняшнее неофициальное искусство способно одержать такую победу?

— Да, я думаю, так и будет. Художник, который сегодня растянулся на подушках и забыл, что за углом убивают людей, в том числе других художников, обречен. А убитые художники «Шарли Эбдо» со временем будут поняты как главные фигуры современной культуры. Их сейчас называют карикатуристами и рисовальщиками, но в историю они войдут как настоящие большие художники, а нынешние «публичные» художники — звезды арт-мира отойдут в тень, как это произошло с академистами рубежа ХIХ—ХХ веков и советскими соцреалистами.

Маргарита Мастеркова-Тупицына о ревности художников и безответственности историков

текст: Елена Ищенко

В этом году искусствовед Маргарита Тупицына — куратор российского павильона на Венецианской биеннале, где будет представлен проект Ирины Наховой. Однако до биеннале остается еще месяц, а уже на следующей неделе в Московском музее современного искусства открывается выставка Лидии Мастерковой и Владимира Немухина, стать одним из кураторов которой также было предложено Тупицыной как крупному специалисту по неофициальному искусству и обладательнице непосредственного знания о позднесоветской художественной среде, а также племяннице Лидии Мастерковой. Почему она отказалась от такого предложения и что не так в сфере институциональной работы с неофициальным искусством, Маргарита Тупицына рассказала в интервью Елене Ищенко.

Лидия Мастеркова. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Вам предлагали стать куратором этой выставки, но вы отказались. Почему?

— Помимо меня Ерофеев уже был приглашенным куратором этой выставки, а у нас очень разные подходы к историческим проектам. Я помешана на архивах, на выборе конкретных идей для каждого контекста и каждой экспозиционной парадигмы, на поиске труднодоступных работ. В противном случае деятельность куратора становится рутиной. Для меня каждая выставка — детективная история, в которой я должна свести концы с концами. К тому же, на мой вкус, в этом проекте слишком большое влияние собирался оказывать работодатель. Создавалось впечатление, что куратор — просто исполнитель чужой идеи.

— Вы имеете в виду Цуканова?

— Да, Игорь меня как раз и нанимал. Я всю жизнь работала в Америке и Европе, а там кураторы не «курируются» никем, кроме директора музея. Да и то в виде проформы. Таков, по крайней мере, мой опыт. Если историческая выставка выходит из-под контроля академического сообщества, то просто набираются случайные работы, чтобы заполнить случайное выставочное пространство — случайный музей и т.п. Конечно же, выставка Немухина и Мастерковой должна была пройти в Третьяковской галерее или Пушкинском музее. Я не понимаю, как они могли упустить такую возможность, тем более что Третьяковка много лет хотела сделать выставку Мастерковой. Меня также беспокоит каталог, особенно после того, как я увидела дизайн приглашения на выставку. Трудно делать ретроспективную выставку, когда один из участников умер, а другой активно принимает в ней участие. У Немухина ведь не было ретроспективной выставки, хотя она давно могла состояться — и в Третьяковке, и в Пушкинском. Он в этом смысле очень странный человек, который как будто боится своего искусства или того, что не найдется человек, способный представить его так, как хотелось бы самому художнику. Он и книгу свою сделал сам… Заниматься этим почти в 90 лет — это может быть потрясением.

Владимир Немухин. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Композиция, 1960© предоставлено Маргаритой Тупицыной— То есть вы совсем не участвовали в подготовке этой выставки?

— Нет. В последнее время в пресс-релизах я часто читаю, что выставка сделана в тесном сотрудничестве с художником. Мне кажется, это неверно. Художник не должен влиять на куратора, иначе — зачем они нужны друг другу? Произведения искусства существуют в коллекциях, где они отчуждены от их автора (и от власти автора) после того, как он их продал или дал им жизнь. Выставка должна выражать видение куратора применительно к работам того или иного художника. Чем больше кураторских интерпретаций, тем лучше для искусства. Однако в действительности художники часто хотят контролировать свои ретроспективы и соответственно интерпретации своих работ. Поэтому я старалась избегать персональных выставок, и до недавнего времени у меня это получалось.

В этом проекте слишком большое влияние собирался оказывать работодатель. Создавалось впечатление, что куратор — просто исполнитель чужой идеи.

— Но вы однажды все-таки сделали выставку Мастерковой в Нью-Йорке.

— Да, но в соседнем помещении была выставка послевоенного гендерного искусства, которую я же курировала. Это был 1983 год. Лиде не понравилось, что я выставляла других художниц — пусть даже за стеной, так как она не считала, что ее работы отражают гендерные проблемы. И это понятно: в 1960-е годы женщин в неофициальном искусстве было очень мало, и определить его как феминистское значило поставить себя в позицию двойного маргинала. Речь идет о совершенно другом контексте.

Будут ли на этой выставке работы Мастерковой ее западного периода? Мне говорили, что их не дали родственники. Но при чем здесь родственники? Лида продавала свои работы, они есть в музеях, в частных коллекциях. У нее есть замечательная работа под названием «Афганистан» (1982) — абстракция, на которой запечатлен образ погибшего солдата. Откровенно политические абстракции в ее искусстве встречаются редко. Я считаю, что делать ретроспективную выставку без таких ключевых вещей нельзя.

Кстати, дал ли работы на эту выставку музей Zimmerli?

Лидия Мастеркова. Композиция, 1965© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Композиция, 1965© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Нет, работ из этой коллекции не будет.

— Но как можно делать выставку Немухина и особенно Мастерковой без этих работ? В музее Zimmerli — ее ключевые работы 1960-х и 1970-х годов.

— А если представить идеальные обстоятельства и вас — куратором выставки Мастерковой и Немухина, то как бы вы их показали, на что бы сделали акценты?

— Делать выставку женщины и мужчины очень интересно, и у меня уже был такой опыт — выставка Родченко и Поповой в музее Tate Modern, а также Клуциса и Кулагиной в Международном центре фотографии (ICP) в Нью-Йорке. Интересно отразить сам процесс: как художники разных гендеров, которые живут вместе, параллельно развивают свою версию абстрактного искусства. В отличие от Родченко и Поповой (которые пусть и не состояли в браке или в интимных отношениях, но пристально следили за друг другом), Лида и Володя в 1950-х и в начале 1960-х годов жили и работали бок о бок в восьмиметровой комнате в коммунальной квартире на улице Горького (дом 45), а по вечерам умудрялись принимать гостей. Потом переехали в небольшую однокомнатную кооперативную квартиру, где тоже поставили два мольберта, что, конечно же, привело к возникновению формальных параллелей в том, что они делали.

Именно это я бы обязательно отразила в данной выставке. Сначала постимпрессионизм, потом переход к абстракции с включением в нее коллажа, тем более что они жили на Западе и делали там вещи, в которых они, конечно, реагировали на западное искусство.

Владимир Немухин. Композиция с картами, 1965© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Композиция с картами, 1965© предоставлено Маргаритой ТупицынойГлавное — это концентрироваться только на экспериментальных, а не «коммерческих» работах. С Мастерковой это проще, так как она не думала о покупателях или, вернее, не имела их в виду, а вот Немухин на Западе часто делал вещи на заказ. Надеюсь, на этой выставке их будет немного. И, конечно, надо выбирать работы, непохожие с формальной точки зрения на то, что было сделано на Западе и опосредовано вкусом покупателей.

Далее, я бы обязательно отметила тот факт, что Мастеркова была дизайнером — делала мебель, украшения, шила одежду. В том, что все эти творческие практики находили отражение в живописи, была ее неповторимая уникальность. Фактически она продолжала традицию русских авангардистов. Немухин тоже делал тарелки в Германии, и все это нужно было бы показать. Опять же, судя по приглашению с двумя разными названиями, устроители поставили себе противоположную цель — показать, что между этими художниками нет ничего общего.

Чем больше кураторских интерпретаций, тем лучше для искусства.

— Часто, когда речь заходит о нонконформистах, говорят не столько об искусстве, сколько о подвиге их подпольного существования. В прошлом году был юбилей «Бульдозерной выставки», и снова ничего не сказали о показанных на ней работах.

— Да, это действительно так. Не так давно Виктор Агамов-Тупицын написал (по просьбе издательства «Ад Маргинем») книгу к юбилею «Бульдозерной выставки», и, по моим наблюдениям, издателей интересовали не сами работы, а то, как на них наехали бульдозеры. Так происходит потому, что в нашем искусстве уже со времен передвижников этика важнее эстетики. Одно дело — бесконечно справлять юбилеи «Бульдозерной выставки» в узком кругу, другое дело — сделать в Третьяковской галерее постоянную экспозицию работ, которые показывались на пустыре, и объяснить публике, кто были эти художники и почему их искусство не признавалось властями, то есть раз и навсегда институционализировать это событие вместо того, чтобы его периодически героизировать. Интересно, что даже в зарубежных антологиях «Бульдозерная выставка» уже стоит в одном ряду с главными западными экспозициями, то есть она институционализирована, но не у себя дома.

Лидия Мастеркова в своей мастерской в деревне Прилуки, ок. 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова в своей мастерской в деревне Прилуки, ок. 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Как получилось, что Мастеркова и Немухин, как и другие художники-нонконформисты, сумели уйти от соцреализма?

— Это не совсем правильная постановка вопроса: от соцреализма никто не уходил, он существовал в параллельном мире, а интерес к абстракции был логически и эмоционально опосредованным, как и для художников в других странах, чья генеалогия выстраивалась без оглядки на политический заказ. Никто из них никогда не писал соцреалистические картины. Как очень точно выразилась Ирина Нахова: «Я просто не замечала соцреализм».

— Как так сложилось?

— Им очень повезло: они учились у людей, которые были преданы модернизму и не боялись его преподавать в 1940-е годы.

— Вы имеете в виду Михаила Перуцкого?

— Да, Перуцкий, Моисей Хазанов, Петр Соколов… Это все были художники, которые учились у Малевича, учились или преподавали во ВХУТЕМАСе. Благодаря им не прервалась «нить авангарда», позволившая найти выход из лабиринта соцреализма, традиция экспериментально-лабораторного отношения к искусству. Родченко, например, в 1930—1940-е годы начал снова писать абстракции, в 1943 году предвосхитил технику разбрызгивания Поллока и повторно провозгласил себя левым художником. Это сложный период, и не стоит его упрощать.

Владимир Немухин в квартире-студии на Речном вокзале, Москва, 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин в квартире-студии на Речном вокзале, Москва, 1966© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Нонконформисты ощущали свою работу именно как продолжение модернистского проекта?

— Конечно! Они продолжали генеалогию модернизма в России. Было бы печально, если б в стране с таким наследием авангарда и формализма эта линия оборвалась. Мастеркова прекрасно знала работы Кандинского и Малевича, показывала мне книги о них и даже учила рисовать в стиле Малевича. Приходя к Лиде и Володе, я попадала в совершенно другой мир, не связанный с советской реальностью. Это было пространство свободы, независимой интерпретации и красивых объектов: книги по искусству, антикварная мебель, современная музыка — от Армстронга до Брубека. Их окружали замечательные люди: художник-авангардист Иван Кудряшов, поэты Генрих Сапгир, Игорь Холин и Всеволод Некрасов, коллекционеры Георгий Дионисович Костаки и Феликс Евгеньевич Вишневский, позднее основавший музей Тропинина. Он, кстати, научил Лиду и Володю реставрации, и благодаря ему они начали собирать антиквариат. У Костаки, к сожалению, не очень сильное собрание шестидесятников. Странно, что у него не было ни одной работы Мастерковой, хотя он ее боготворил и сравнивал с «Любочкой» Поповой.

В 1960-е годы женщин в неофициальном искусстве было очень мало, и определить его как феминистское значило поставить себя в позицию двойного маргинала.

Возвращаясь к вашему вопросу, добавлю, что именно нонконформисты-шестидесятники создали модернистский фундамент, необходимый для возникновения московского концептуализма. Поэтому любые попытки некоторых «историков» искать корни концептуализма в соцреализме (я, конечно, не имею в виду ироническую апроприацию его иконографии, предпринятую соц-артом) безответственны и тормозят создание вменяемой истории послевоенного нонконформизма. Все концептуалисты были в контакте с шестидесятниками и ощущали их влияние. Нахова испытала на себе влияние Виктора Пивоварова еще в юности, заметив впоследствии, что «впервые увидела работы современного художника», когда пришла к нему в мастерскую. Позднее она и Андрей Монастырский посещали мастерские Владимира Янкилевского и Ильи Кабакова, а Комар и Меламид ходили в гости к шестидесятникам и показывали слайды своих работ незадолго до «Бульдозерной выставки», благодаря чему они в ней участвовали. То есть для концептуалистов официальное искусство не было искусством. Поэтому это исторически неверно — приписывать концептуалистам какой-либо диалог с соцреализмом, с которым у них были антагонистические отношения.

Лидия Мастеркова. Композиция, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Композиция, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Когда читаешь интервью концептуалистов или шестидесятников, возникает ощущение двух закрытых лагерей. Но факты как раз говорят об обратном.

— Да, но это из-за конкуренции, потому что никто не укоренен в институциях, ни у кого нет своего четкого места в истории, в музеях. Раушенберг и Джонс не конкурировали с Капроу и Кошутом, потому что у них уже была гарантированная ниша в мировой культуре. На Западе современные русские художники, за редкими исключениями, не учитываются. Многие из них чувствуют себя неустроенными, завидуют чужому успеху, ссорятся со старыми друзьями. Старики соперничают с молодежью. Все это ослабляет ощущение milieu — среды, играющей главную роль в формировании контекста и, в конечном счете, — истории.

— Вы же сами делали выставку «Нонконформисты», разделив шестидесятников и концептуалистов.

— Да, это была моя первая выставка в Америке. 1980 год… Моя идея была разделить два поколения, но не перечеркнуть их историческую связь. До этого их выставляли вперемежку, что не было на пользу ни тем, ни другим. Я просто разместила их работы в разных, но смежных пространствах.

Владимир Немухин. Незаконченный пасьянс, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Незаконченный пасьянс, 1967© предоставлено Маргаритой Тупицыной— После этого вы почти не делали выставок нонконформистов в Нью-Йорке.

— Это было нереально. Они не имели шансов, поскольку искусство такого типа вышло из моды, а лучшие образцы уже были канонизированы на музейном уровне. Я даже не говорю о минимализме и поп-арте, которые казались более современными, но тоже считались «классикой». Соц-артисты и концептуалисты имели шанс вписаться в местный контекст, тогда как работы шестидесятников были музейным искусством, упустившим свое время. Они могли рассчитывать только на коммерческие галереи, чтобы хоть как-то выживать. Выставка Мастерковой вызвала интерес в Нью-Йорке. О ней написали в «Артфоруме», где еще «витал дух» прежнего редактора Джозефа Машека, ценившего русский авангард и формализм. Однако ей так и не удалось найти галерею. Я имею в виду американскую, а не эмигрантскую.

В Европе можно было, наверное, что-то найти. В Париже Мастеркову выставляла Дина Верни, и ее первая выставка имела огромный успех: работы были приобретены для коллекции Ротшильдов. Но Лидин сложный характер не позволял ей действовать в режиме открытой конкуренции. В России ей всегда помогали друзья и коллеги. Например, Оскар Рабин. Она ему часто звонила: «Оскар, нужны деньги». — «Давай, Лидочка, привози работы». И он тут же их продавал, так как к нему постоянно ходили иностранцы. На Западе звонить было некому, там была своя кухня.

Лидия Мастеркова. Афганистан, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Лидия Мастеркова. Афганистан, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной— При этом лучшие работы Мастерковой и Немухина — в коллекции Нортона Доджа?

— Ну, Нортон, как писал Виктор в одной из своих книг, — это Паганель из фильма «Дети капитана Гранта» в том смысле, что он собирал в свой гербарий всех жучков и паучков, которые существовали в природе. Они все имели для него равную ценность. Короче говоря, «гуманитарная помощь». Нортон покупал все и всех, но в этом-то и был ужас. Когда я с ним работала, то пыталась жестко отделять хорошие работы от плохих или посредственных. В его коллекции только 20 процентов прекрасных работ, а могла бы быть неплохая коллекция. В собрании Дины Верни, например, всего одна работа Рабина — «Паспорт», и этого вполне достаточно. К сожалению, кураторы университетского музея Zimmerli, куда Нортон отдал свою коллекцию, не желали делать какой-либо отбор, в результате чего музей, мягко говоря, не помог репутации русского искусства. Кстати, упомянутые кураторы могли бы давным-давно сделать персональную выставку Мастерковой. Но по непонятным причинам они этого не делают. И теперь даже не дали работы на выставку в Москве.

До сих пор ни один разговор с Немухиным не обходится без обвинений в адрес соц-арта.

— А было ли обратное влияние: концептуалистов на модернистов?

— Я думаю, что на Немухина концептуалисты могли повлиять. Он был предрасположен к позитивному восприятию нового искусства. В качестве куратора он делал выставку «Объект I» в Горкоме графиков в 1987 году. Мастеркова, мне кажется, не любила концептуализм, но в основном из ревности, так как Виктор и я предпочитали концептуалистов художникам ее круга. Но в принципе она, как и Немухин, была открыта современным идеям. Я думаю, она могла бы объективно оценить работы и художественные акции современных художников, если бы не ревность: ее поколение нонконформистов оставалось невостребованным, тогда как более молодые художники повсюду выставлялись и всеми обсуждались. А вот соц-арт они оба активно не принимали за его «внешнее сходство» с соцреализмом, что лишний раз подтверждает их тотальное неприятие официальной культуры. До сих пор ни один разговор с Немухиным не обходится без обвинений в адрес соц-арта.

Владимир Немухин. Пасьянс, утро, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной

Владимир Немухин. Пасьянс, утро, 1982© предоставлено Маргаритой Тупицыной— Помимо того что нонконформисты отрицали все, что было хоть как-то связано с советской властью, они, кажется, симпатизировали всему, что ей противоречило, — духовности, мистике, религиозности. В этом было их отличие от западных коллег. Не ограничивала ли такая позиция их свободу?

— Как и многие западные художники, нонконформисты увлекались мистикой и защищали духовные ценности, но религиозными они не были. Да, ходили в церковь на Пасху, но церковь для них скорее была возможностью уйти от реальности, от материализма советского образца. Так, например, картины Мастерковой с коллажами из церковных тканей или религиозные символы в работах Дмитрия Плавинского были инспирированы желанием заблокировать назойливую советскую иконографию и хоть что-то ей противопоставить.

— А сами нонконформисты придавали политическое значение своим работам, которое в них вчитывают сейчас? Или любая политичность была им чужда — как связанная с идеологией?

— Нет, они, конечно, сознательно не желали ассоциироваться с политикой. С другой стороны, их искусство было запрещено, они выставлялись на Западе, к ним приходили иностранцы, которые покупали картины, и все это несло на себе груз политических коннотаций. Я бы даже назвала их не политическими, а идеологическими, поскольку именно идеология, а не политика, имела место в Советском Союзе, тогда как на Западе в 1960-е и 1970-е годы художники часто занимались политикой и политическим искусством. К сожалению, сегодня на Западе и на Востоке политика подменяется идеологией, то есть мы оказались в ситуации, которая когда-то являлась причиной всех наших бед. Давайте не забывать, что идеология — это «ложное сознание».

Владимир Немухин родился в 1925 году в деревне Прилуки Калужской области, куда потом, уже переехав в Москву, не раз возвращался отдохнуть и на этюды. В 1942-м он знакомится с Петром Соколовым, тихим мастером с обширными знаниями в области западного авангарда. Соколов знакомит начинающего художника с кубизмом, Ван Гогом и Гогеном. В 1956 году происходит еще одно судьбоносное знакомство, с Оскаром Рабиным, после чего эксперименты Немухина и его талантливейшей супруги Лидии Мастерковой оказываются в орбите так называемого Лианозовского круга (барак, в котором жил и выставлялся Рабин, находился в Лианозово, теперь на его месте многоэтажный дом). До американской выставки 1959 года Немухин — подающий надежды молодой художник, он пишет индустриальные пейзажи в духе поздних Лентулова и Осмеркина, работает плакатистом, в общем — близок к получению нормальной советской профессии. Оригиналы полотен абстрактных экспрессионистов в Сокольниках, однако, заставляют его, как и многих современников, переосмыслить взаимоотношения с натурой. Сделав несколько вещей по методе Джексона Поллока, разбрызгиванием, Немухин медленно вырабатывает свою тему и к середине 1960-х ее находит. Собственно, и сегодня при упоминании его фамилии многие вспомнят то ли абстрактные, то ли документальные композиции с тем или иным раскладом игральных карт.